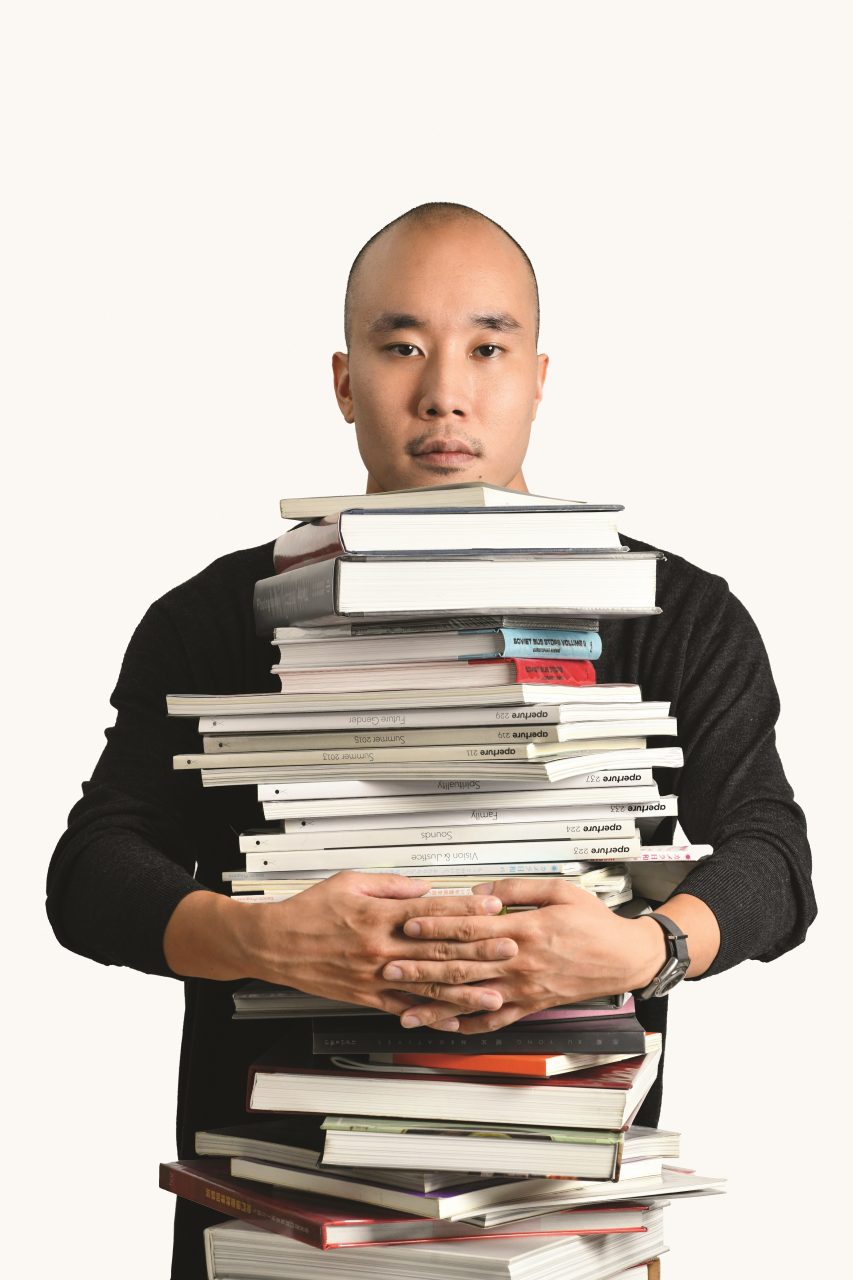

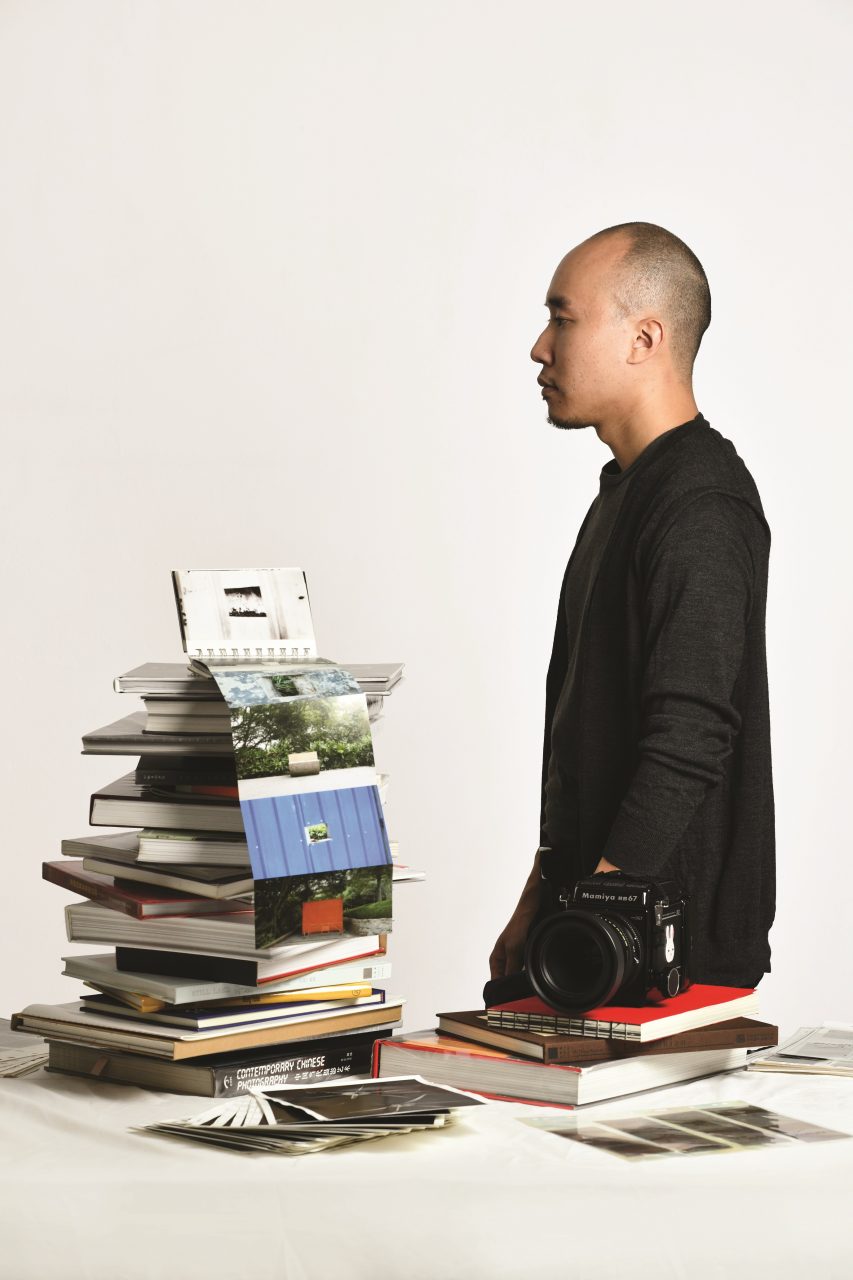

攝影藝術家黃霐雴時常留意都市中的平衡與失衡,特別對沒有生命的無機物和人類作為有機物之間的關係感興趣,其作品的重心是讓觀者看得見生命體和物件之間常被忽視的關係,並從影像中獲得隱藏的訊息,其探索的題材和風格,在澳門也較為新穎,令他別樹一格。黃霐雴的個人出版作品包括《白樣Dummy》、《黑色標本Dark Specimen》、《Brutal獸性》和《動物的形態》。現時從事當代藝術攝影和大專院校教育工作。

在英國與攝影結緣

澳門出生的黃霐雴,16歲獨自前往英國生活,因對廚藝感興趣,在預科開始修讀廚藝相關課程,按原計劃升讀廚房管理學系。但在大一學習時,才發現興趣與實際不符,當時又盛行Lomo菲林相機,他跟風購入了一部,時常逃學在街上攝影,藉此契機,他就與攝影結下不解之緣。在街上閒逛攝影的時光,他樂在其中,於是,思量再三,決定半路出家,隱瞞家人轉讀東倫敦大學修讀攝影藝術學士學位,他笑言:「對於家長來說,孩子修讀藝術類別都會比較擔心,因為行頭狹窄,那時班上讀攝影的亞洲人,也只有我一人。」

大學時期的黃霐雴,享受一人拿著相機走在街頭,周圍攝影。直到大二時,有幸拜訪英國最有影響力的攝影師之一David Hurn,席間David Hurn的一番話就如當頭棒喝,讓黃霐雴幡然醒悟。David Hurn詢問黃霐雴為了甚麼而拍攝,黃霐雴如實回答當下感受。「我說喜歡街頭攝影,沒想到他當下很生氣,認為一個修讀攝影專業的學生,如果沒有目的,在街上遊蕩亂拍一通,那與遊客無任何分別,他要我思考到底要用相機拍攝甚麼。」

自那之後,黃霐雴放棄使用業餘方式與攝影相處,他把過去拍攝的所有照片整理,花更多時間觀察周遭,弄清楚拍攝目的及對象,更專注於拍攝以及定立長期目標。他選擇完成攝影專業學位後,前往David Hurn在南威爾士大學創立的著名紀實攝影學院深造,繼續修讀紀實攝影碩士學位。畢業後,黃霐雴進入相片出品公司負責質量管理,直到2017年,即英國公投脫歐後翌年 ,他才決定返回澳門。

共生: 生命和無生命之間

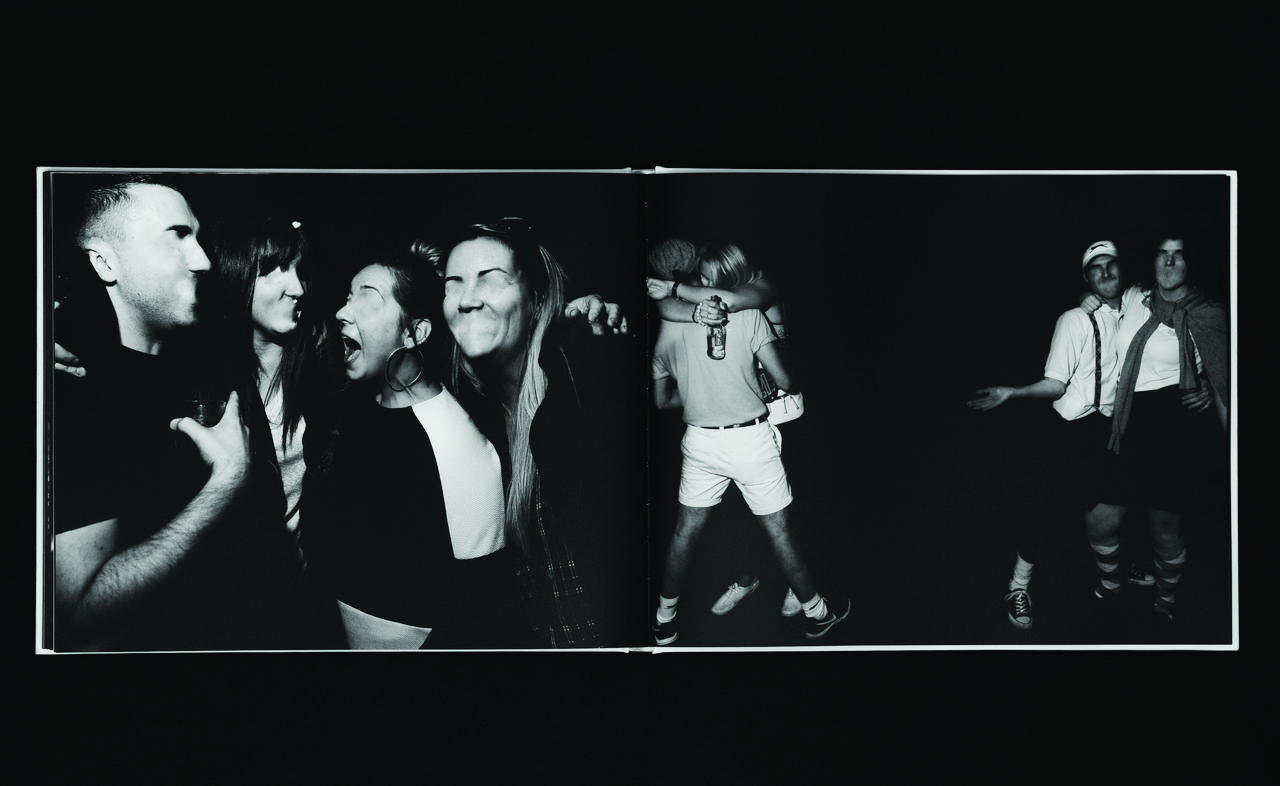

黃霐雴熱衷於透過攝影對世界發問,思考物體之間的關係。從他的作品,能看見反復使用黑色背景作為底色,其作用是為了隔絕主體,使其更加突出。「這是我用來把主體從一切事物中分離出來、突出主體的手段。這樣你才會發現它是多麼的奇怪。」《白樣Dummy》攝影集攝於2016年,於2018年澳門出版,是黃霐雴印象最深刻的一次攝影項目,也是他取得碩士學位後,在英國布里斯托爾開啟的第一個攝影項目,主要拍攝酩酊大醉、吸食毒品,忘我而瘋狂的人群。2016年底,是黃霐雴在英國生活的第十年,他好奇英國人每周假期晚上的消遣,於是他走進了一間酒吧,跟他們提出希望拍攝酒吧內的人群的想法,並與其達成協議,他不收取酒吧的酬勞,但需要保留使用所有照片的權利,順理成章,他就開啟了這個長達半年的項目。

「不論是拍攝過程,還是後期編輯成書,這個項目都讓我很壓抑。」黃霐雴每個周末晚上待在酒吧,鏡頭對準酒吧裡狂歡的人群,他看到了他們在飲醉酒前後的巨大變化。「醉酒前的他們,可能是一名好爸爸、好妻子、好員工,但酒後的他們變得肆無忌憚,有些人會做出野獸或動物的動作,我就想這是否人類最原始,最渴求慾望的狀態。」他不停思考這眼前的人群是否人類最自然的狀態,他將這個部分拍攝下來,後製時抹去他們的面部特徵。「因為這並不重要,你不需要看到眼睛就能從他們的身體上感受到一種情緒或感覺,這就是身體語言。」

黃霐雴認為吊詭的是,五官被除去後,那些瘋狂又冰冷的感覺,反而更加明顯。「在拍攝過程中觀察到他們眼中的空洞,我唯一想到的是,他們仿彿是被幽靈附體的人偶。在那個狂歡的空間裡,作為旁觀者,我完全感受不到屬於人類的氣息,他們只是沒有五官的怪物,像是『碰撞測試人偶』。」

他認為在生命和無生命之間,是一種共生,而非明確的分界線。「是無生命的物件與人或有生命主體之間的聯繫。比如《白樣Dummy》的拍攝對象對我來說就像是活著的物件。這是一個完美示例,他們是生物,同時卻又像物件一樣。」

去年年初,在疫情爆發之際,澳門街上出現一種杳無人煙的狀況。黃霐雴走在街上,鏡頭對準了樹枝、有機物,有些似乎具有人類的形態。「這是一個關於『植物』的項目。那段時間整條街上只有自己與樹木,這些樹木很平常,若是往常並不會注意到。而那段時間無人修剪,枝葉肆意生長,這才是樹木本來的形態。但樹木又好像人一樣,要經過改造才能適應城市,因為枝條如果不剪掉,就會伸到馬路上。它們看起來就像人,和我們有著相同的元素,這也是我在思考植物與城市之間的關係。」

成立方言社推廣澳門多元攝影

2017年,旅居英國11年的黃霐雴,選擇返回澳門尋找機會。「英國脫歐,經濟轉差,當地的攝影展覽、節慶等預算都有所裁減,而且我拿著葡國護照,許多公司都不清楚是否能聘請我。」對於不明朗的前路,讓他心灰意冷,最終決定回澳。初回澳門,他主要從事當代藝術攝影和大專院校教育工作。「一路上是幸運的,剛好回來就遇上澳門理工招聘影像科講師,可以做回自己本行,能以自己有passion的東西工作。」

除了教育工作外,在2017年他與一班攝影好友成立攝影組織方言社,推動澳門攝影與外地交流。「其實『方言社』一早就有的,前身是facebook平台『澳門攝影情報社』,但我們想往外發展,例如與香港、台灣的攝影人作文化交流,如果延續使用『澳門攝影情報社』容易讓他人落下『澳門風景』的刻板印象,就決定易名,選用了一個較中性的名字。」

方言社是一個以澳門為基地的攝影團體與平台,透過舉辦各種形式的展覽、討論與活動,嘗試給予澳門攝影新的衝擊,探索攝影的無限可能性。「我們除了在網站上分享攝影學術的資訊,包括攝影師和攝影集的介紹外,亦會定期舉行不同題材的攝影座談會,吸引來自本地和世界各地的攝影師在澳門舉辦不同類型的展覽,希望在攝影文化上為這個題材單一化的小城提供更多的選擇。」方言社創辦人包括黃霐雴在內共有四人,每人負責的工作內容皆不相同,黃霐雴負責打印、相片管理及對外活動的部分,但因疫情關係,這兩年減少了許多與外地的活動。

黃霐雴談及過去方言社在選擇獨立出版攝影書籍時,他留意到一種狀況,就是有一些攝影師出版作品後,不太在乎銷售,事實上其作品卻潛力無限,這時候方言社就會主動詢問合作意向。黃霐雴表示作品出版後,很多時發行銷售無法跟上,其主要原因是澳門沒有藝術產業,「當作品出版後,沒有一個系統性的宣傳渠道,無法在販售的同時,增加該攝影師的知名度。」他舉出英國的例子:「在英國這方面很完善,譬如看中哪一本書,可以透過法律的途徑購入,供應商也能找到許多渠道。」

對於方言社的未來發展,黃霐雴表示終極目標是出版一本梳理澳門攝影歷史的脈絡。「例如澳葡時期的攝影展覽,當時沒有中文文獻,可能要到葡國才能找到相關資料,我們想把這些資料梳理,集結成書出版。」此外,黃霐雴希望把會址打造為一個開放性的小型圖書館,半自助式開放給澳門藝術創作者。他稱澳門甚少涉及關於攝影概念的書籍,多為攝影器材介紹或攝影技術交流,因此當創作者在做攝影創作遇到問題時,就能容易翻閱完整攝影作品,同時也可充當資料庫使用。