最近,《新生代》舉辦「閱讀動物與生態」系列第二場講座,題目名為「由《忘形水》到『人類世』︰電影中的動物景觀」。本刊邀請了任教於香港中文大學文化及宗教研究系的陳嘉銘博士,為觀眾講解世界各地的影視作品,如何反映出人類對動物的態度。究竟動物與我們的關係,是怎樣一回事呢?

未來第三條道路

在講座的開始,陳嘉銘推薦了外國學者Haraway所著的「Staying With the Trouble」,更形容書中的內容深奧、用字艱澀。他解釋,作者接受了上世紀六、七十年代思潮洗禮,當時盛行生態女性主義,性別平等已成為主流的討論。因此他們的思想再踏前一步,探究人類與自然生態的平等關係。

Haraway把世界劃分成四種層面,首先是「人類世」,指以人類的利益為首,人類主導的世界;第二是「資本主義世」,指人類以資本主義為發展方式,不斷開發地球;第三是「植物世」,本來地球表面就是披滿了植物,可是自從耕作工業化,植物也淪為了被人類飽腹、賺錢而生的工具;最後是「Chthulucene」,陳嘉銘笑稱,這個名詞為作者自行創作,並沒有對應的中文詞語或譯法,指世界要跳出人類主導的框架,人類重新與其他物種建立關係。

陳嘉銘繼續解說,對於未來世界的想像,學者分別抱有樂觀與悲觀的推斷。科學發明一定能幫助地球上所有生物,或是地球上的資源總有一天會耗盡,主要為以上兩個論述。但是Haraway為我們指出了第三條道路,「雖然唔排除地球有日會玩完,但係我哋究竟有冇一個方法,令世界可以玩得好啲咁完結呢?」

建立「親屬」關係

陳嘉銘認為資本主義的社會下,人類已慣性依賴視覺的刺激,遺忘了以觸覺去理解世界。他指出地球上許多生物都擁有觸鬚,包括兩棲類、軟體動物等。每一條觸鬚的觸覺,意味著牠們面對環境的接觸面,比人類更多,更豐富。《忘形水》講述女主角工作場所發現了被囚禁的魚人(另有說法為兩棲類動物),進而發生感情,最後聯同身邊的朋友和同事拯救魚人。正因魚人的出現,劇中各人重新連接成親密的關係。《忘形水》表面看是愛情故事,也是跨物種的故事。「全部人無親屬嘅關係,但好似親屬咁互相照應。」

《忘形水》的劇情發展,正如Haraway所指的第三條道路,人類能否與其他物種建立「親屬」關係,去迎接末日的來臨呢?陳嘉銘認為,部分觀眾指責電影過於政治正確,會忽略了其背後的獨特性。他舉例《忘形水》中的反派,為隨處可見的白人中產男性,讓觀眾能更容易代入角色。「反派都有正常家庭背景,有一個明顯嘅對照性,令人再思考返中產(階層)嘅價值。」

美日影視裡的恐懼

自古以來,世界各地對「水」抱有恐懼,無論中國、日本、歐洲都有著水怪的傳說。當中以日本的影視更為顯著,眾所周知的《哥斯拉》形象源自水怪。陳嘉銘粗略簡述了箇中的理由,原來日本人有一種孤島危機感。因島國缺乏資源而發動戰爭,帶來被美國投下兩顆原子彈的惡果。因此他們懼怕原子彈的輻射改變了海洋生物,對日本造成威脅。《哥斯拉》就在這個時代背景下誕生。

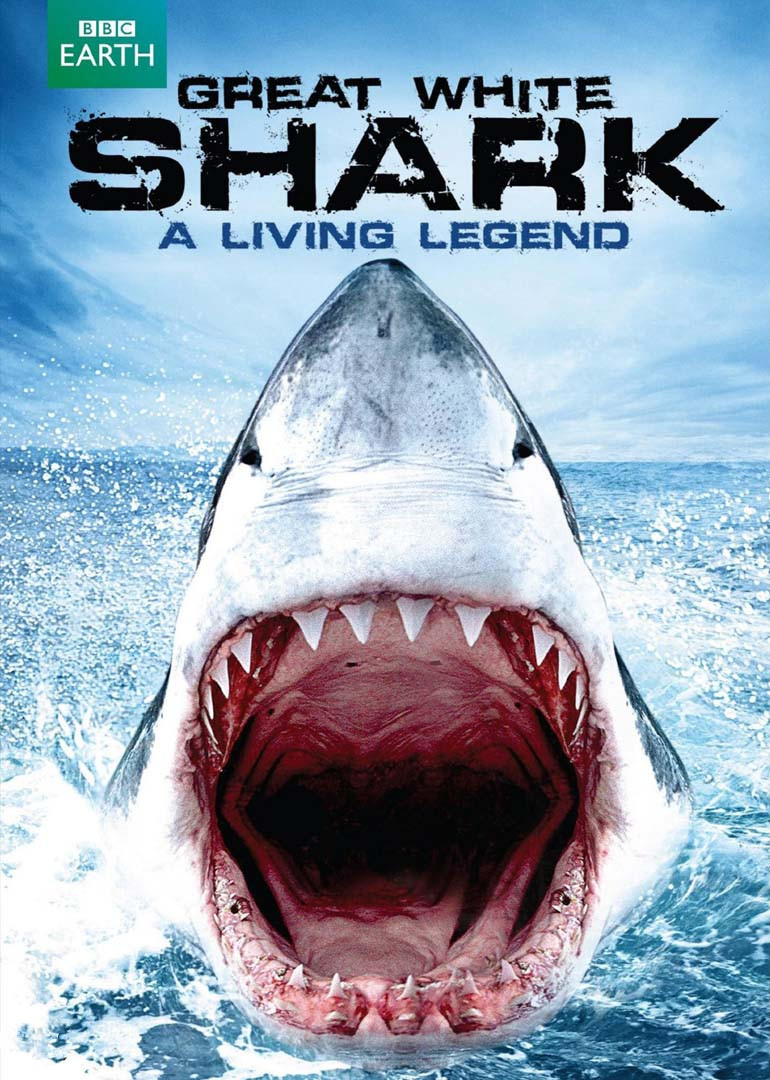

《大白鯊》的作者彼得·本奇利晚年成為鯊魚保育人士。

《King Kong》為美國1933年的經典電影,在多年後再度重拍,於2005年上映。

有趣的是,《哥斯拉》是受《King Kong》影響而成的怪獸電影。

美國對未知生物也有各種想像,《King Kong》在美國上世紀30年代的經濟大蕭條後,城市不斷擴展的背景下創作而成,表達了美國人恐懼無法控制的森林世界。除此以外,美國亦有《Dracula》(吸血僵屍)、《Frankenstein》(科學怪人)、《The Wolf Man》(狼人),這一類小說被改編而成的電影,鞏固了人類對動物的恐懼。這些電影的共通點是人變成了動物的形態,再融合了兩者的特點,對社會帶來了禍害。

陳嘉銘也指出了美國影視的兩極化,更形容為「自然到唔自然」。例如電視劇《Flipper》講述了小孩與海豚的故事,單方面美化了對海豚的想像。雖然海豚生物形態上,嘴角是向上彎,呈現出一直在「笑」的樣子。然而人類開發海洋造成的噪音污染,卻影響了牠們水底生活及生存空間。與之相反,電影《大白鯊》卻把鯊魚醜化成嗜血成性的形象。事實上在數百種的鯊魚之中,只有幾種對人類帶有威脅。海豚與鯊魚同為海洋生物,各自被影視作品塑造成極端的形象。

我們日常接觸到的美日視影作品,把恐懼一同指向動物,導致人類與動物的關係變得更壞,因此才突顯出《忘形水》的難言可貴。陳嘉銘作出總結︰「有無可能唔用恐懼嚟呈現動物,而係建立返親屬關係呢?喺《忘形水》唯一睇到呢個可能性。」